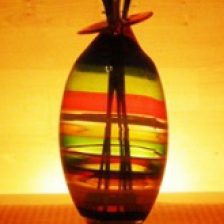

Cosa di Giorgio Morandi abbia fatto presa immediata su studiosi d’arte navigati quali Longhi, Brandi, Argan e molti altri all’estero, sebbene possa apparire elusivo, sfuggente, lo si è dichiarato e si continua a dirlo anche oggi. La sua pittura, – nel tempo un esercizio costante, seriale ma via via più ridotto, essenziale – costituisce lo strumento rivelatore, l’ingranaggio nel quale gli oggetti, singole forme geometriche di per sé prive di presenza e significato, attraverso gli occhi raggiungono strade sconosciute e via facendo mutano la loro sostanza per diventare altari, chiese dedicate a quanto di irripetibile, ma al tempo stesso riconoscibile e universale, negli uomini è da qualche parte nascosto. Bottiglie, vasi, utensili da cucina, scatole, brocche, ma anche case e paesi desolati, insomma povere cose, nient’altro che tramiti del tutto casuali, totem svuotati, svolazzi linguistici senza nessun legame motivato con ciò che l’artista affida loro e gli estimatori vi scorgono.

Cosa di Giorgio Morandi abbia fatto presa immediata su studiosi d’arte navigati quali Longhi, Brandi, Argan e molti altri all’estero, sebbene possa apparire elusivo, sfuggente, lo si è dichiarato e si continua a dirlo anche oggi. La sua pittura, – nel tempo un esercizio costante, seriale ma via via più ridotto, essenziale – costituisce lo strumento rivelatore, l’ingranaggio nel quale gli oggetti, singole forme geometriche di per sé prive di presenza e significato, attraverso gli occhi raggiungono strade sconosciute e via facendo mutano la loro sostanza per diventare altari, chiese dedicate a quanto di irripetibile, ma al tempo stesso riconoscibile e universale, negli uomini è da qualche parte nascosto. Bottiglie, vasi, utensili da cucina, scatole, brocche, ma anche case e paesi desolati, insomma povere cose, nient’altro che tramiti del tutto casuali, totem svuotati, svolazzi linguistici senza nessun legame motivato con ciò che l’artista affida loro e gli estimatori vi scorgono.

Fino a tutti gli anni ’90, i contadini nati nei primi decenni del ‘900, soprattutto da Roma in giù, nonostante il progresso tecnologico riuscivano a conservare un orizzonte visivo e immaginifico ottocentesco, se non, in virtù dell’isolamento, medievale o addirittura preistorico. I prodotti finiti dell’industria, perfetti nel disegno e colorati, in vetro, rame e materiali sconosciuti, arrivavano loro in molta parte come detriti, rifiuti, accumulo di risacca inizialmente rado poi sempre più copioso. A questi oggetti trovati casualmente e mai desiderati riservavano la stessa attenzione, la stessa preziosa cura che avevano per quelli a loro consueti o che si erano costruiti da soli; li raccoglievano, li ripulivano, e li conservavano quando non avessero trovato subito un modo congruo di riutilizzarli per le proprie necessità.

Non era raro vedere nei fienili e nei magazzini di campagna pezzi squarciati di pneumatici, contenitori di plastica deformi, grassi ingranaggi chissà di quale motore, in fila appesi alle travi o disposti in ordine su grezzi tavolacci. Forse una forma religiosa di rispetto per il lavoro, inteso come energia fisica profusa per dare forma, forgiare le cose, a prescindere dal loro prezzo o dall’uso che se ne era fatto e che se ne potesse ancora fare.

Come per i contadini, gli oggetti non sono indifferenti a Morandi, non sono privi di contenuto, forme nello spazio vuoto cui la pittura dona esistenza. Essi hanno già la loro vita e quella vita di tanto in tanto può intercettare un’immensa emozione che la rappresenti.

Giorgio Morandi 1890-1964 al Complesso del Vittoriano sino al 21 giugno 2015, http://www.comunicareorganizzando.it/mostra/giorgio-morandi/

Lascia un commento