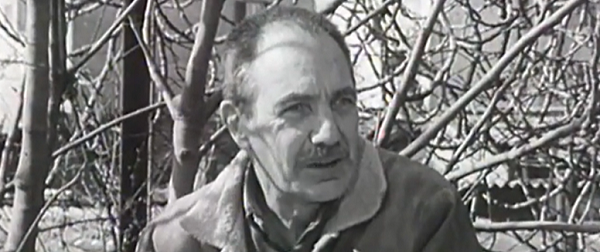

Qui si immagina che lo scrittore Juan Rodolfo Wilcock, passeggiando verso gli antichi acquedotti, colga segnali da una casa. E’ sua la facoltà di decifrarli, come al marconista tocca il codice Morse.

Qui si immagina che lo scrittore Juan Rodolfo Wilcock, passeggiando verso gli antichi acquedotti, colga segnali da una casa. E’ sua la facoltà di decifrarli, come al marconista tocca il codice Morse.

Risalgo via Demetriade, svolto per la Tuscolana e scendo a destra, imboccando via dell’Acquedotto Felice. Percorro il Campo Barbarico fino alla Torre Fiscale. Il cane mi precede; lo seguo calmo, con il passo ampio del vecchio possidente. Potrei arrivare alla torre più in fretta dirigendomi, appena uscito da casa, verso l’Appia Nuova e inoltrandomi a sinistra nell’intrigo di capannoni, officine e baracche; ma uno, sarebbe lo stesso entrare in un acquitrinio, una palude infida, tutt’altro che generosa di ceppi e steccati che rendano certe la pubblica via, le proprietà private e il suolo abusivamente occupato. Due, non rinuncio a costeggiare l’antico acquedotto, a fissare lo sguardo sugli intonaci e i pavimenti di risulta dalle baracche un tempo incastonate nei fornici, puliti come cicatrici asciutte. Tre, la casa al numero dieci di via Demetriade mi accenna più segreti di quanti ne svela.

Quella stamberga apre bocca, parla, e Mario è il suo difetto di pronuncia, la sua “r” scivolosa. Cosa sia lontano e cosa vicino, egli non ne sa la misura; cosa dentro e cosa fuori, chi entra e chi esce, ne ignora la regola (suo pensiero da bambino: Gli omini che abitano la pendola tra muro e credenza non sanno nulla dei popoli che occupano il cassetto del tavolo; per dio! Farò di tutto affinché non stabiliscano relazioni diplomatiche, solo per poi romperle, richiamare gli ambasciatori e dichiararsi guerra, o cose così). Mario una sera al buio ha deciso. Se non può impedire che le cose estranee si avvicinino a lui, sospenderà la loro esistenza fino a quando non saranno prossime al punto da aderire alla pelle e alle pupille come sacchetti per il sottovuoto, come un incubo clemente, come il sonno del pomeriggio.

Di sopra Mario giace accanto a Luigina che pare dormire ma ha perso calore, mentre ai piedi del letto grigia di paura Valentina li guarda. Al piano terra il padre di Mario, nudo e ubriaco, con la bottiglia di brandy in mano dice qualcosa. Poi Valentina distesa in cortile sotto una pianta di pomodoro, la gola tagliata, il bassoventre insanguinato. Infine, ma non c’è una fine, i corpi sezionati nel pozzo, il fuoco, il fumo. Immagini dal sapore luminescente, tra esse nessuno spazio è stato percorso, nessun intervallo di tempo è passato. La coscienza di Mario è una fisica intermittente di lampi, senza unità di misura, dove ogni volta l’universo comincia daccapo. Una tagliola che scatta solamente quando la lepre ci sta sopra.

Lascia un commento